COLUMN コラム

著作者人格権とは?

脚本家が、脚本を同意なく改変されるとしてトラブルになるケースが多々あります。特に、最近でも、原作者側とテレビドラマ化側の行き違いによるトラブルも発生しており、こうしたことから、“著作者人格権”という言葉に注目が集まりました。

著作者人格権とは(詳細は後述いたしますが)、著作者の一身専属的な権利として著作権法上保護されている権利なのですが、契約実務では、その行使を制限する著作者人格権の“不行使特約”の締結が慣行となっています。筆者も、エンターテインメント関連業界の契約書に限らず、著作権に関する契約書にこの“不行使特約”をよく目にするのですが、果たして、この“不行使特約”により本当に著作者による著作者人格権の行使を制限してしまって良いのでしょうか?また、制限してしまうことで何か問題になることはないのでしょうか?

そこでここでは、“著作者人格権”とは何かについて、“不行使特約”との関係とその問題点について検討しつつ、考えていきたいと思います。

1.著作者人格権とは?

著作者の権利は、「著作権(財産権)」と「著作者人格権」の大きく2つの権利で保護されています。それぞれ、著作権は著作者の財産的利益を、著作者人格権は精神的利益の保護を目的として規定されたものです。

著作権も著作者人格権も、無方式主義(著作権法17条2項・89条5項、以下著作権法を「法」と省略します。)といって、登録することなく著作物を創作しただけで自動的に取得できる権利です。このうち、著作権については他者に譲り渡すことができるといった譲渡性が認められる一方(法61条)、著作者人格権については、一身専属的なもの(法59条)であり他者に譲り渡すことは認められないうえ、さらに相続の対象にもなりません(民法896条但し書き参照)。

2.著作者人格権の内容

(1) 具体的な権利の内容

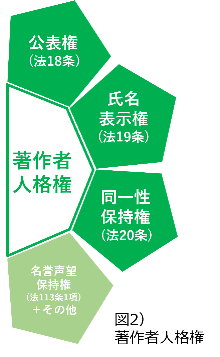

著作者人格権とは具体的にどういった権利のことをいうのでしょうか。著作権法が定める著作者人格権とは、『公表権』(法18条1項)、『氏名表示権』(法19条1項)、及び『同一性保持権』(法20条1項)の3種類の権利を総称する概念で、それぞれ以下のとおりです。

- 公表権:まだ公表されていない自分の著作物について、それを公表するかしないかを決定できる権利(無断で公表されない権利)

- 氏名表示権:自分の著作物を公表する時に、著作者名を表示するかしないか、表示するとすれば実名(本名)か変名(ペンネーム等)かなどを決定できる権利

- 同一性保持権:とは、自分の著作物の内容や題号を、自分の意に反して無断で改変(変更・切除等)されない権利

(文化庁「令和5年度著作権テキスト」p.10参照)

また、これら3種類の権利以外にも、著作者の名誉声望を害する利用を著作者人格権侵害行為とみなす規定(法113条11項)については、実質的な名誉声望保持権として、講学上、著作者人格権に属する“第4の権利”と呼ばれることもあります(岡村久道著「著作権法(第5版)、p.298」)。

(2) 保護される期間

著作者人格権は、前述の通り、一身専属的なものであり、また相続の対象ともならないため、著作者の死亡により消滅しますし、法人の場合はその解散により消滅することになります。ただし、著作権法では、著作者の死亡後(法人の場合はその解散後)においても、著作者が存しているなら著作者人格権の侵害となるべき行為(著作者人格権侵害相当行為)をすることが、原則として禁止されています(法60条)。

3.著作者人格権の侵害への対応

著作者人格権が侵害されてしまった場合、侵害者に対して取りうる措置としては、差止め(法112条)、損害賠償(民法709条)、名誉回復措置(法115条)、罰則(法119条2項1号)があげられます。

また、著作者の死後においては、死後における人格的利益の保護のための措置として、遺族が侵害者に対し、差止め(法116条1項前段・112条)及び名誉回復措置(法116条1項後段・115条)を請求できることが規定されており、さらに罰則(法120条・60条)を科すこともでます。もっとも、法人の場合は遺族がいないため、差止め及び名誉回復措置を請求できる者がおらず実質的には請求ができませんが、刑事罰については非親告罪であり、これを科すことは可能であるとされています(中山信弘著「著作権法(第4版)」p.671)。

4.著作者人格権の不行使特約とは

(1) 日本の著作者人格権の特徴

日本の著作者人格権は、国際的にみても保護の厚い規定となっているのが特徴です。具体的には、日本も加盟している著作権の国際条約であるベルヌ条約パリ改正条約においては、『氏名表示権』、『同一性保持権』、そして『名誉声望保持権』が規定されていますが、ここには『公表権』の規定がなく、さらに上記『同一性保持権』においても、その保護範囲を、名望を害するおそれのある改変に限定したものであり、「意に反してこれらの…改変を受けない」(法20条1項)とする日本の規定よりも狭い(岡村久道著「著作権法(第5版)、p.296,313」)、ものとされています。(2) 不行使特約とは

著作者人格権は、他人に譲渡することができない一身専属的な権利であり、相続することもできないうえ、国際的に見ても保護の厚い規定となっています。一見すると、“著作者ファースト”で良い法律だと思えるかもしれません。しかし、著作物を利用・流通させるには多くの人が関与し様々なステップが複雑に絡み合うことも珍しくなく、そのたびに著作者の同意が必要となると、情報利用・流通が阻害され、新たな著作ビジネスの創出や文化発展への萎縮要因にもなりかねません。

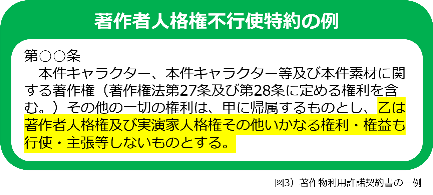

そこで、こうした不都合を回避するため、著作者人格権をより制限的に解釈する議論がこれまで積み重ねられてきました。その具体的な方法の一つとして、著作権譲渡契約における、著作者人格権の放棄や、著作者人格権を行使しない旨の特約(一般的に、著作者人格権の『不行使特約』などと呼ばれています。)の締結があげられます。現在の契約実務上ごく一般的に締結される条項で、この契約条項により、著作者から著作者人格権を行使されることを防ぐことができるわけです。

5.著作者人格権の不行使特約をめぐる問題

(1) 不行使特約の有効性

当事者同士の契約において不行使特約が締結されていれば、契約自由の原則の観点からも、著作者は自身が有する著作者人格権を行使できなくなるのは当然のように思えます。ところが、この特約条項がある契約にも関わらず、場合によってはこの特約条項が無効とされ、著作者による著作者人格権の行使が認められることもあります(無効事例:東京地判H16.11.12「創英知的財産権入門事件」参照、有効事例:長野地判H6.3.10「白馬村観光パンフレット事件」、東京地判H13.7.2「宇宙戦艦ヤマト事件」等参照)。

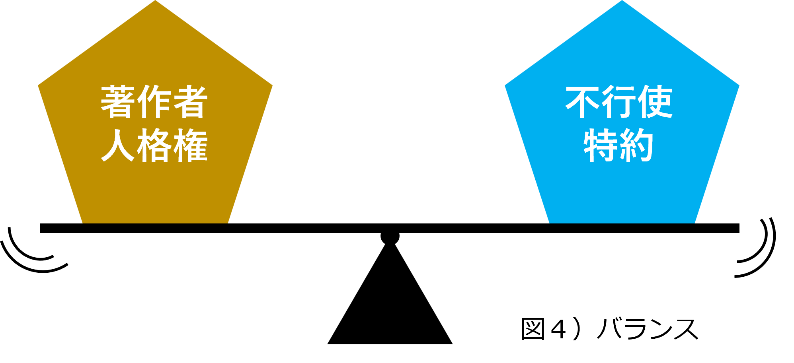

どういった場合に不行使特約が無効と判断されるかについて、司法は確定的な判断を下しているわけではないとされていますが(中山信弘著「著作権法(第4版)」p.604参照)、大きくみると著作者保護と情報利用・流通保護のバランスを考慮して、個別具体的な事案に基づき、その判断を行っているのが現状のようです。

したがって、不行使特約条項が契約に入っているからといって、完全に著作者人格権が行使されることを防ぐことができるかといえば、そうではないのです。(2) 著作者人格権と不行使特約

著作権法の著作物の範囲は、立法当時から比べると拡大しており、種類も多様化してきています。こうした著作物の多様性に応じて、著作者人格権もその意味合いを解釈していく必要がありますし、しかも、時代変化によってもこの意味合が変動し得るとの指摘もなされています(中山信弘著「著作権法(第4版)」p.601参照)。

このことは、これまで当然に不行使特約が有効である、あるいは不行使特約を締結することが当たり前だと考えられていた業界や契約類型においても、分類の精緻化や時代変化によりその内容やあり方を見直していかなければ、有効性が不十分な不行使特約を締結し続けることになりますし、場合によっては過度に利用者側に有利な契約となってしまった結果、無効と解釈されかねないことを示唆しているといえます。

こうした事態を防ぐためにも、機械的に不行使特約を締結していくのではなく、不行使特約の範囲や具体的記載内容を見直していくことが重要となります。そしてその際には、利用者側との対立利益である著作者保護の観点、つまり著作者自身の思いに真摯に向き合い行き違いを無くしていくことが必要であり、これにより、双方納得のいくバランスの取れた契約やビジネスになっていくものと思います。

以上

参考文献

・中山信弘著「著作権法(第4版)」

・高林龍著「標準著作権法(第4版)」

・岡村久道著「著作権法(第5版)」

・三山裕三著「著作権法詳説(第11版)」

・エンターテインメント・ローヤーズ・ネットワーク著「エンターテインメント法務Q&A(第2版)」

・文化庁「令和5年度著作権テキスト